山区饲料产业全链监管如何实现?

|

【核心提示】为了解决山区饲料产业监管覆盖不足、标准缺失等问题,推动产业规范化发展。本研究以贵州安顺14家饲料企业为样本,构建“标准-技术-机制”三位一体全链条审查体系。结果显示,体系实现100%企业覆盖,辣红素合规率从0%跃升至100%,单次审查耗时与成本显著下降;镇宁辣红素通过标准制定、技术突破与经济赋能,成为产业“差异化标签”;审查覆盖率大幅提升,企业主动合规意识增强。安顺经验解决了山区饲料产业监管难题、推动了产业升级,为饲料安全、养殖业和乡村振兴提供了参考。 饲料产业作为现代畜牧业的核心支撑,其质量安全水平直接关系畜禽产品质量安全与人畜共患病防控,是保障“菜篮子”工程的关键环节。 近年来,随着消费者对天然、安全饲料添加剂需求的激增,辣椒红、叶黄素等天然色素因替代合成色素的显著优势,成为饲料行业创新发展的重点领域。然而,我国山区饲料产业因地理条件限制,普遍面临企业分布散、交通不便、技术薄弱、标准缺失等现实困境:一方面,山区企业多位于偏远乡镇,传统监管模式难以实现高频次、全覆盖现场审查,导致部分企业存在原料采购不规范、生产过程参数失控等问题;另一方面,特色添加剂(如饲料级辣红素)因缺乏国家标准、检测技术滞后,长期处于“无标可依”状态,严重制约产业规范化发展。在此背景下,针对山区饲料产业的合规性审查体系创新具有重要现实意义。 贵州省安顺市作为西南地区重要的饲料生产基地,其“双核驱动、链式协同”的产业格局(西秀区、平坝区为核心产区,镇宁、紫云为特色与偏远代表)既承载着区域经济发展使命,也集中暴露了山区饲料产业的典型痛点——镇宁布依族苗族自治县的辣红素添加剂虽填补国内空白,却因标准缺失、检测周期长难以规模化推广;紫云苗族布依族自治县因地处山区,监管覆盖不足问题突出。为此,本研究以贵州省安顺市14家饲料企业为样本,构建“标准-技术-机制”三位一体全链条审查体系,以期解决山区饲料产业监管覆盖不足、标准缺失等问题,从而推动产业规范化发展。 一、安顺饲料产业特征与审查挑战 安顺市饲料产业呈现“双核驱动、链式协同”的典型特征,其空间布局与产品结构深度契合区域资源禀赋与发展需求。从区域分布看,西秀区(5家)与平坝区(5家)为核心产区,分别以生猪配合料(年产能8.2万吨,自动化率85%)、肉鸡全价料(年产能6.5万吨,技术转型特征显著)为主导产品,合计占全市饲料产能的79%,构成产业发展的“双引擎”;镇宁布依族苗族自治县(3家)依托全国独家饲料级辣红素添加剂(红星山海生物科技)与禽料生产,形成“原料-添加剂-饲料”创新链,年产能200吨,是技术突破的“试验田”;紫云苗族布依族自治县(1家)以禽料生产为主(年产能1.2万吨)(见表1)。产业核心特征体现在三方面:其一,产品高度集中,猪禽饲料占总产能91%(菜籽粕原料占比9%),形成“生猪-肉鸡”双主线的产品结构;其二,创新突破显著,镇宁布依族苗族自治县红星山海的辣红素添加剂填补国内饲料级天然色素空白,成为区域产业“差异化标签”;其三,监管痛点突出,紫云苗族布依族自治县企业因地理距离导致年现场审查到厂率仅50%,叠加辣红素无国家标准、检测周期长达7天等技术瓶颈,制约了产业规范化发展。 |

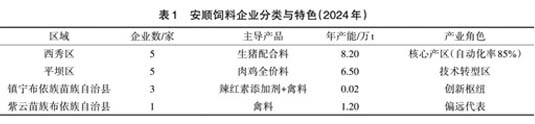

下一篇:畜禽养殖有限空间安全生产提示